畳床を選ぶ

普段直接目に触れる事が無い部分ですので、よくわからないと思われるかもしれませんが、畳床は畳自体の弾性・保温性・保湿性・吸遮音効果を左右してくる材料です。

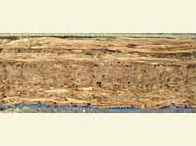

わら床は、よく乾燥させた稲わらを縦横の層になるように積んで、ギューと圧縮してつくります。

使われるわらは3万本以上といわれています。

これが、畳の断熱、吸湿、吸音機能の秘密です。

わら床は、よく乾燥させた稲わらを縦横の層になるように積んで、ギューと圧縮してつくります。

使われるわらは3万本以上といわれています。

これが、畳の断熱、吸湿、吸音機能の秘密です。

- 稲わら畳床

-

稲わらを材料にして構成した畳床。予算的にお得な一般普及品(4層~6層)から上級品(7層)まであります。

稲わらを材料にして構成した畳床。予算的にお得な一般普及品(4層~6層)から上級品(7層)まであります。

- 稲わら畳床サンドウィッチ畳床(ポリスチレンフォーム)

-

ポリスチレンフォーム板を心材とし上下を稲わらで構成した畳床。ポリスチレンフォームは断熱性、保温性が高く、吸湿性がないので湿気を寄せ付けない特徴があります。

ポリスチレンフォーム板を心材とし上下を稲わらで構成した畳床。ポリスチレンフォームは断熱性、保温性が高く、吸湿性がないので湿気を寄せ付けない特徴があります。

- 稲わら畳床サンドウィッチ畳床(タタミボード)

-

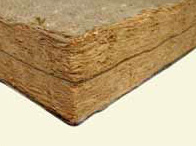

タタミボード(木質繊維板)を心材とし上下を稲わらで構成した畳床。タタミボードは断熱性に優れ、吸放湿性もあり、適度な弾性と硬さとを合わせ持っています。

タタミボード(木質繊維板)を心材とし上下を稲わらで構成した畳床。タタミボードは断熱性に優れ、吸放湿性もあり、適度な弾性と硬さとを合わせ持っています。

- 建材畳床Ⅰ型

-

タタミボード(木質繊維板)タタミボード3~4枚を組み合わせた畳床

タタミボード(木質繊維板)タタミボード3~4枚を組み合わせた畳床

- 建材畳床Ⅱ型

-

タタミボード1~2枚とポリスチレンフォーム板を組み合わせた畳床。

タタミボード1~2枚とポリスチレンフォーム板を組み合わせた畳床。

- 建材畳床Ⅲ型

-

タタミボード 2~3枚とポリスチレンフォーム板を組み合わせた畳床。

タタミボード 2~3枚とポリスチレンフォーム板を組み合わせた畳床。

- ひのき畳(自然素材加工畳)

-

稲わらの代わりにひのきのチップを使用した畳ひのきには、防虫・防カビの抗菌作用があり、断熱性、耐久性にも優れています。また檜の香りが気分を落ち着けリラックスさせる効果(森林浴効果)もあります。

稲わらの代わりにひのきのチップを使用した畳ひのきには、防虫・防カビの抗菌作用があり、断熱性、耐久性にも優れています。また檜の香りが気分を落ち着けリラックスさせる効果(森林浴効果)もあります。

- 縁無畳

-

畳縁がつかないもの。

畳縁がつかないもの。

畳表を選ぶ

畳表は、い草を原料に経糸に麻糸や綿糸を使って織られています。このい草には自然素材ならではの効能があり、湿度調整の働きをしているほか、大気汚染の原因の一つとなっている二酸化窒素を吸着し空気を浄化する働きも報告されています。さらに夏は涼しさ冬は暖かさをもたらし、畳に素肌を触れさせる生活は足の裏の感覚を豊か にします。

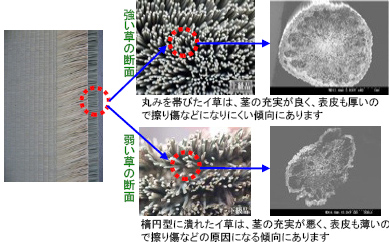

畳表は、い草を原料に経糸に麻糸や綿糸を使って織られています。このい草には自然素材ならではの効能があり、湿度調整の働きをしているほか、大気汚染の原因の一つとなっている二酸化窒素を吸着し空気を浄化する働きも報告されています。さらに夏は涼しさ冬は暖かさをもたらし、畳に素肌を触れさせる生活は足の裏の感覚を豊か にします。一方、い草は農産物であるが故、トマトやナスなどの他の農産物と同様、長さや色合いなどに個体差があるものです。そこで畳表に加工する際には一本一本のい草を選別し織り上げています。畳表の良し悪しは、そのい草の選別や織り方さらには産地によって決まります。い草を裂いてみると、その中身はスポンジのようにフワフワしていて、細かい穴がたくさんあいています。その多孔質がクッションの役目をし、畳表に優れた機能をもたらします。詳しくは下図の顕微鏡写真をご覧ください。

- 中継ぎ畳表

-

広島県沼隅郡能登原でつくられ、2本のい草を中央でつなぎ、よい部分のみを使った織り方

広島県沼隅郡能登原でつくられ、2本のい草を中央でつなぎ、よい部分のみを使った織り方

通常の畳表はい草を4,000本使うが、これは2万本必要で、裏に穂先がでているため座り心地が柔らかい - 上級品(麻綿W)

-

長いい草を使用し、密に織られた畳表。長いい草ほど、質のよい部分を多く使え、溝も深く通り、表面も滑らかで、光沢、重量感があります。芯に麻と綿を使用していることから「W」と言われております。

長いい草を使用し、密に織られた畳表。長いい草ほど、質のよい部分を多く使え、溝も深く通り、表面も滑らかで、光沢、重量感があります。芯に麻と綿を使用していることから「W」と言われております。

- 中級品(糸引き表1等)

-

染色していない材料を使用しています。芯には綿を使用しています。

染色していない材料を使用しています。芯には綿を使用しています。

- 普及品(糸引き表3等)

-

マンションなどに(主に居間)に使用される、低価格品で綿糸を使用し、ひげが短く、ばらついている。

マンションなどに(主に居間)に使用される、低価格品で綿糸を使用し、ひげが短く、ばらついている。

- 目積表

-

縁無し畳に使用。

縁無し畳に使用。

畳の目が通常の半分の目になっています。 - 和紙畳表+カラー表

-

和紙で作られた畳表は、い草の表より丈夫で変色しにくい利点があり、さらに防ダニ、防カビ効果にすぐれています。その丈夫さから、縁なし畳の加工に適しています。

和紙で作られた畳表は、い草の表より丈夫で変色しにくい利点があり、さらに防ダニ、防カビ効果にすぐれています。その丈夫さから、縁なし畳の加工に適しています。

また、カラー表はビニールで加工しており、色も2種類選べます。

畳縁を選ぶ

畳縁は多くの色や柄があり、また材質も様々で畳にとって最も個性が出る材料と言えるでしょう。

多くの種類から選ぶのは大変ですが、やはり部屋の雰囲気や壁、天井の色や材質に合った畳縁を選ぶのが無難な 選び方でしょう。

和紙畳表を使用しております。写真は幼稚園や保育園でお昼寝をするお部屋に使用した例です。

和紙畳表を使用しております。写真は幼稚園や保育園でお昼寝をするお部屋に使用した例です。

お子様向けにデザインされた畳縁です。ほかにもデザインは、ありますのでご相談ください。

多くの種類から選ぶのは大変ですが、やはり部屋の雰囲気や壁、天井の色や材質に合った畳縁を選ぶのが無難な 選び方でしょう。

ファッション畳縁

最近の住宅のイメージに合わせて、色々なデザインの畳縁を選択することができます。この他にもお子様用にキャラクターをデザインしたもの等を揃えており、畳のイメージを楽しくすることができます。

施工例

和紙畳表を使用しております。写真は幼稚園や保育園でお昼寝をするお部屋に使用した例です。

和紙畳表を使用しております。写真は幼稚園や保育園でお昼寝をするお部屋に使用した例です。お子様向けにデザインされた畳縁です。ほかにもデザインは、ありますのでご相談ください。

有機縁

寺社の御神座や御所など特別なところで、使われてきた有職畳に使われた縁です。

繧繝縁

中世の貴族階級においては身分や地位などによってその用い方が定められていました。

現在では雛人形などにも使われています

現在では雛人形などにも使われています

古代大和錦

お寺、神社で使われているシルク仕立ての畳縁です。

紋縁

なかでも大紋、中紋、小紋と大きさによってその用途は厳密に規定されていました。桐や菊などの文様は明治以降に使用されるようになり、着物の柄などが元になっているといわれています。

・紋縁

・綿白大紋 (めんしろだいもん)

・黒中紋 (くろちゅうもん)

・綿白小紋 (めんしろこもん)

・納戸七宝 (なんどしっぽう)

・紋縁

・綿白大紋 (めんしろだいもん)

・黒中紋 (くろちゅうもん)

・綿白小紋 (めんしろこもん)

・納戸七宝 (なんどしっぽう)